Critérios de vacinação fazem parte de estratégias globais de imunização da população e geralmente priorizam grupos mais expostos e/ou mais vulneráveis à doença que se pretende conter. Na pandemia da covid-19, começar com os profissionais que trabalham na linha de frente do combate ao coronavírus e pessoas mais idosas significa atender os grupos prioritários, mas isto é apenas o início. Em São Paulo, por exemplo, o plano estadual também prioriza populações indígenas e quilombolas. Em nível federal, a última atualização do Ministério da Saúde adicionou novas categorias profissionais, totalizando algo em torno de 77 milhões de pessoas. A ampliação do conceito de “prioridade” foi tamanha que, se houvesse alguma capacidade real de implementação do Plano Nacional de Imunização, teríamos que priorizar – logo na fase inicial – um terço de toda a população brasileira, o que fragiliza a própria noção de prioridade.

Em uma campanha minimamente planejada e estruturada, grupos prioritários deveriam ter preferência de receber o imunizante como forma de proteger, justamente, aquelas pessoas mais impactadas pela infecção. Mas o cenário atual de desgoverno deixa evidente o quanto ainda estamos distantes de um processo ideal (ou talvez de um processo minimamente adequado) para alcançar a tão desejada imunidade coletiva. Gradualmente, novos lotes de imunizantes são aprovados para uso emergencial no país, o que deve disponibilizar cerca de 12,8 milhões de doses ao longo de fevereiro. Essa quantidade daria conta de imunizar apenas 3% da população ou permitiria a aplicação da primeira dose em, no máximo, 6% dos brasileiros e brasileiras. No Município de São Paulo (MSP), não é diferente. Os lotes disponíveis estão muito aquém do número necessário para imunizar os grupos prioritários na capital paulista.

Apesar da pressão da comunidade científica especializada e dos esforços de gestores e profissionais de instituições renomadas como o Instituto Butantã ou a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), ainda não é possível vislumbrar, em um futuro imediato, qualquer processo sólido de vacinação que tenha a extensão necessária para proteger os grupos prioritários e muito menos a população como um todo. Diante deste cenário de escassez em que novos lotes de imunizantes são disponibilizados a conta-gotas e em quantidades insuficientes, o debate sobre os critérios que definem a prioridade na vacinação é fundamental para potencializar seu efeito e diminuir o elevado número de mortes diárias.

Os critérios básicos de priorização estão de acordo com as recomendações gerais da Organização Mundial da Saúde (OMS): dar preferência a profissionais de saúde e idosos. O objetivo seria a proteção daquelas pessoas cuja ação cotidiana é essencial para o combate à pandemia e para a preservação de vidas. Da mesma forma, a vacinação de pessoas idosas visa proteger os grupos etários mais vulneráveis à infecção do coronavírus e que apresentam as maiores taxas de mortalidade.

Apesar do consenso sobre a prioridade de alguns desses grupos em nações desenvolvidas, é importante observar as características da pandemia que são peculiares ao Brasil e a outros países com acentuadas desigualdades raciais e socioterritoriais. Portanto, compreender melhor o comportamento da pandemia considerando o contexto de desigualdade pode ajudar na elaboração de estratégias mais eficientes no processo de imunização da população.

Vários estudos mostram que o racismo exerce influências negativas sobre as condições de vida, e principalmente, sobre o acesso à saúde, resultando em condições desiguais de nascer, crescer, adoecer e morrer. E esse cenário não é diferente no caso da covid-19. Em primeiro lugar, porque a população negra é mais acometida que outras populações pelas comorbidades que configuram fatores de risco para essa doença e, em segundo lugar, porque a população negra está mais exposta e sofre, com condições desiguais de acesso à prevenção, diagnóstico e acompanhamento da covid-19.

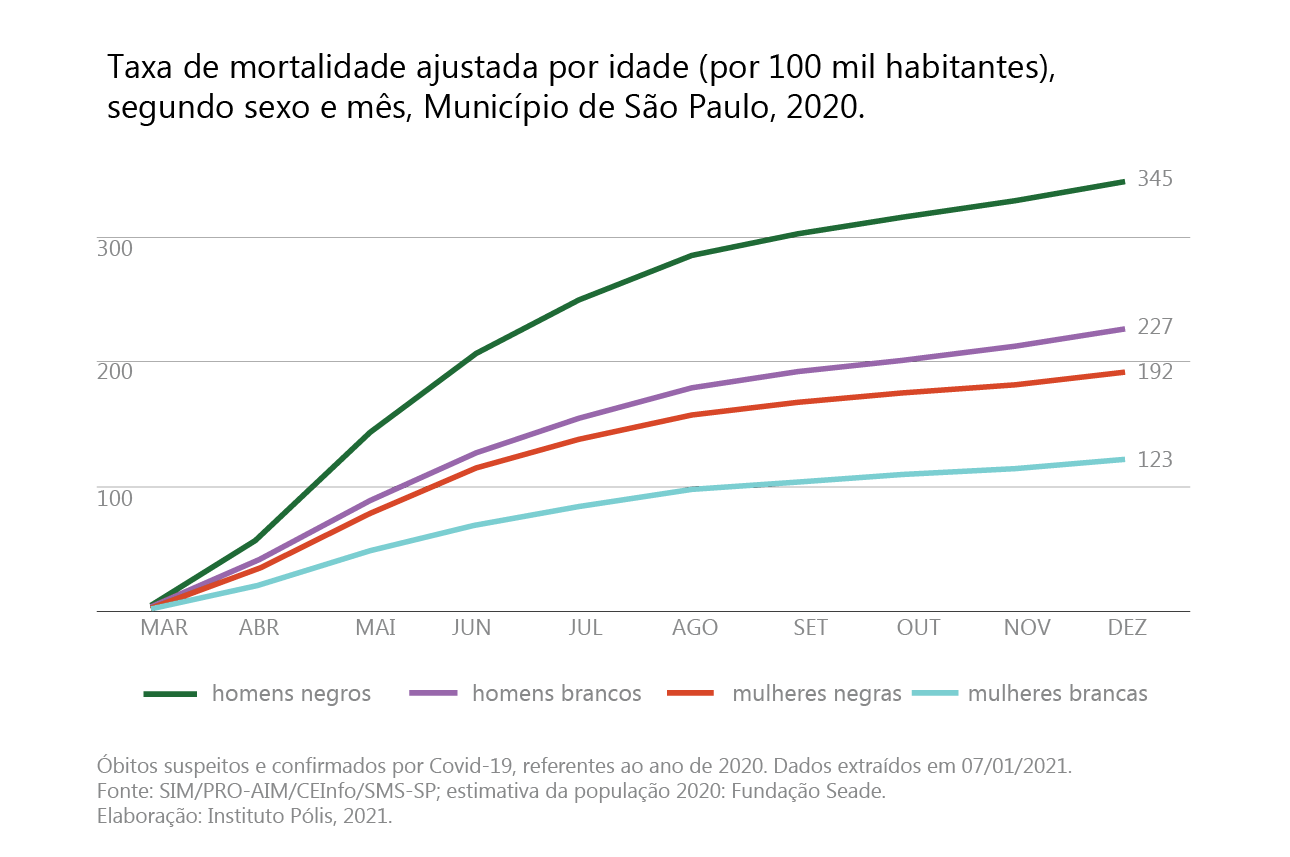

No Brasil, as populações negra (preta e parda) e indígena têm 39% mais chances de morrer por covid-19 do que a população branca. Essa desigualdade também se expressa no gráfico abaixo, que mostra a enorme diferença na curva de mortalidade de homens e mulheres.

A forma como as curvas de mortalidade se afastam umas das outras ao longo do tempo demonstra como raça é um determinante social definidor das condições de proteção e de resposta à covid-19. As taxas de mortalidade ajustadas mostram que homens negros têm maior risco de morte (52%) do que homens brancos, assim como mulheres negras apresentam maior mortalidade (56%)do que mulheres brancas. Estudos confirmam que mulheres têm taxas de mortalidade por covid-19 inferiores às de homens. Entretanto, as taxas apresentadas anteriormente mostram que ser preta ou parda é um fator determinante para a mortalidade entre mulheres. As taxas das mulheres negras estão mais próximas da mortalidade de homens (brancos) do que de outras mulheres identificadas como brancas.

Um estudo recente publicado no The New York Times mostra que não considerar as iniquidades raciais resulta em uma distribuição desigual da imunização, comprometendo justamente os grupos mais vulneráveis e, com isso, ameaçando, o enfrentamento da pandemia no conjunto da população. Em Nova York, brancos estão sendo mais vacinados do que negros. As pessoas brancas representam 32% da população e 48% dos vacinados, enquanto a população negra, 24% do total, corresponde a 11% dos imunizados. Dentre o grupo de idosos com 65 anos ou mais, a população negra tem uma porcentagem ainda menor de vacinados: 9%. Os dados reforçam que vacinar apenas por critério de faixa etária não garante a imunização da população mais atingida pela pandemia, mantendo e até agravando a iniquidade racial no acesso à saúde.

O planejamento da imunização e as ações de vigilância e controle epidemiológico não podem ignorar os efeitos desiguais da pandemia sobre a população e é fundamental que o fator racial seja entendido como um elemento-chave nas ações de combate ao coronavírus. Neste sentido, também é importante compreender os efeitos desiguais da pandemia sobre o território, estendendo as análises da mortalidade por covid-19 através de leituras espaciais.

Identificar as regiões das cidades onde o vírus mais circula e onde ele mais faz vítimas constitui uma leitura central no combate à covid-19, porque aponta quais as áreas mais fragilizadas pela infecção e que, portanto, poderiam (ou deveriam) ser priorizadas em um processo de vacinação. Aqui, vale lembrar que a vacinação só tem sentido como estratégia de proteção populacional se ela tiver escala demográfica. Imunizar poucas pessoas de forma esparsa no tempo e no espaço não garante a cobertura vacinal necessária para conter uma pandemia viral como a que nos atinge. Pessoas imunizadas de forma fragmentada na cidade não conseguem barrar a circulação de um vírus tão contagioso.

Direcionar a vacinação dos grupos etários prioritários e portadores de comorbidades em regiões específicas das cidades poderia ser uma estratégia mais eficiente do que uma distribuição que desconsidera a geografia da pandemia. Vacinar grupos por critérios territoriais, concentrando os imunizantes em determinadas zonas, poderia criar “bolhas de imunidade” mais rapidamente. Essas bolhas se comportariam como barreiras físicas à circulação do vírus, com potencial de reduzir a taxa de contágio nas cidades como um todo. Além de imunizar alguns segmentos populacionais por inteiro – mesmo que localmente – poderia contribuir na redução da disseminação para outras áreas menos atingidas. Além disso, é fundamental definir a priorização a partir de um diagnóstico epidemiológico que traga inclusão e o enfrentamento das desigualdades em saúde.

Mas quais são os critérios territoriais e demográficos que podem ser considerados para a distribuição estratégica das poucas vacinas disponíveis? Para responder esta pergunta, o mapeamento das hospitalizações e os óbitos da covid-19 é uma estratégia fundamental de análise da realidade.

À esquerda, mapa de calor a partir das hospitalizações, decorridas entre março e novembro, no município de São Paulo. À direita, mapa de calor a partir dos óbitos, ocorridos ao longo do ano de 2020, no município de São Paulo. Fontes: SIVEPGripe/SMS-SP

À esquerda, mapa de calor a partir das hospitalizações, decorridas entre março e novembro, no município de São Paulo. À direita, mapa de calor a partir dos óbitos, ocorridos ao longo do ano de 2020, no município de São Paulo. Fontes: SIVEPGripe/SMS-SP

A espacialização da pandemia no Município de São Paulo (MSP), oferece uma leitura sobre quais áreas da cidade registram as maiores taxas e onde há sobremortalidade, isto é, regiões em que o número de óbitos observados é maior que o de óbitos esperados, quando considerada a distribuição etária local, em relação ao perfil demográfico geral do município.

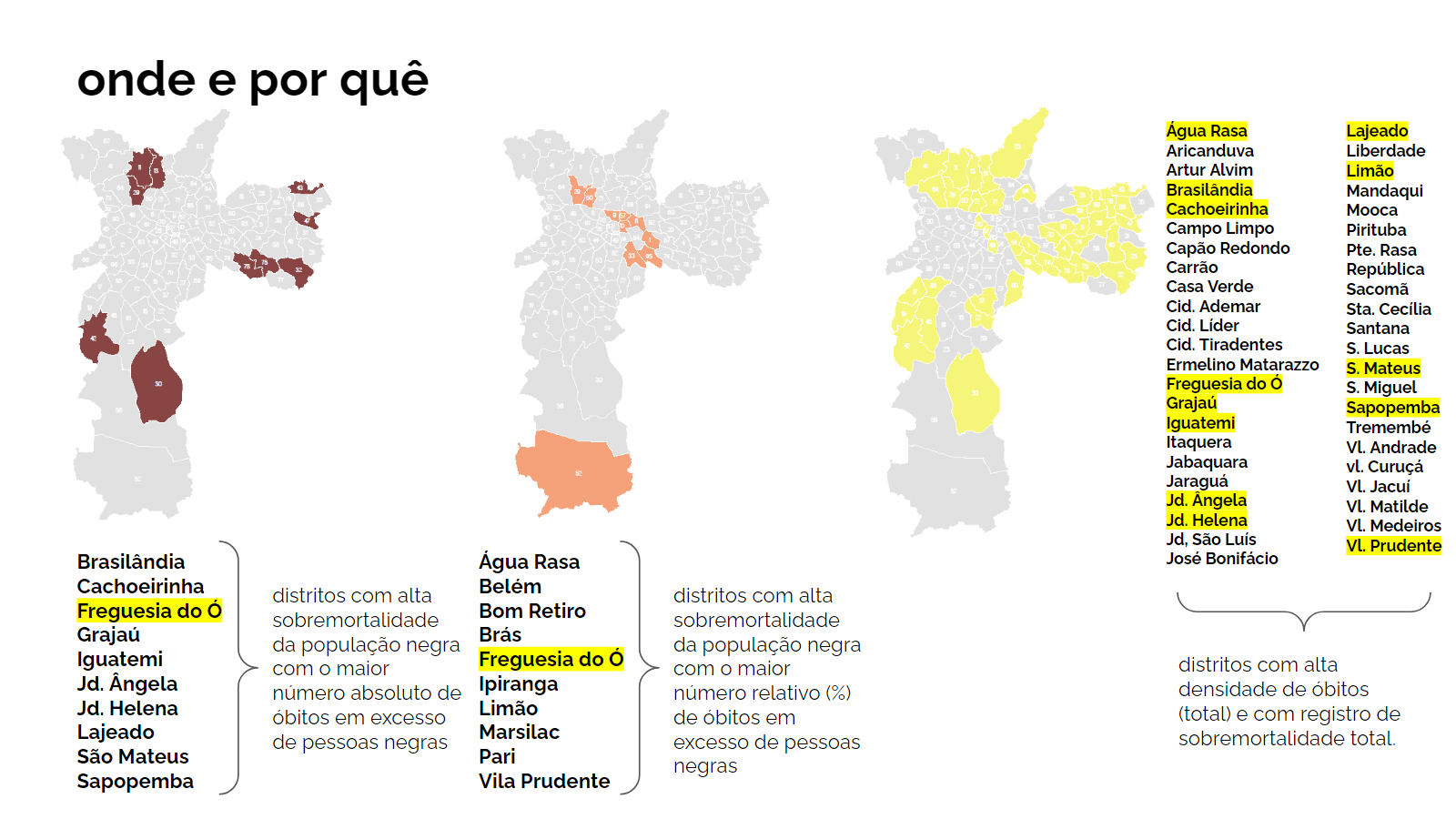

Os mapas mostram quais distritos da capital paulista registram sobremortalidade de pessoas brancas e pessoas negras, considerando os dados desde o início da pandemia até o fim de dezembro de 2020. Neles, pode-se observar que distritos com menor proporção da população negra e de maior poder aquisitivo apresentam baixa ou nenhuma sobremortalidade. Em geral, a sobremortalidade, é maior entre negros e negras do que entre brancos e brancas na quase totalidade dos 96 distritos administrativos.

Outra leitura importante é a de que, com exceção de pouquíssimos distritos, só não houve sobremortalidade de pessoas negras onde também não houve sobremortalidade de pessoas brancas, o que indica boas condições gerais de vida de toda a população residente nessas localidades.

Esses dados indicam que a população idosa de distritos como Brasilândia, Sapopemba, Freguesia do Ó, Grajaú e Iguatemi, para mencionar só alguns deles, poderia ser priorizada na aplicação dos imunizantes. Áreas desses distritos da cidade apresentam os maiores números de óbitos em excesso de pessoas pretas e pardas – que caracterizam a sobremortalidade da população negra por covid-19 – e também apresentam alta concentração espacial de óbitos gerais.

O critério de priorizar locais em que há sobremortalidade da população negra¹, combinado com a concentração de mortes pelo coronavírus, aponta outras regiões que também deveriam receber atenção prioritária. Vale reforçar que a indicação vale para as áreas internas aos distritos e não a todo o perímetro das divisões administrativas elencadas. São as áreas em Jd. Ângela, Jd. Helena, Lajeado, São Mateus e Sapopemba.

Água Rasa, Belém, Bom Retiro e Brás são regiões (a leste do centro) onde também há necessidade de priorização, visto que a sobremortalidade relativa da população negra desses distritos é, percentualmente, elevada. Também vale observar a importância da imunização na população idosa em distritos centrais como Consolação, Santa Cecília e República onde, apesar de a sobremortalidade ser baixa ou nula, existe uma grande concentração espacial de óbitos (e também de hospitalizações).

De um modo geral, não faltam dados que subsidiem as decisões das autoridades sobre que localidades da cidade são mais afetadas pela pandemia. Pelos critérios de sobremortalidade (relativa e absoluta) e de densidade de mortes, é possível reconhecer de 3 a 4 frentes prioritárias de imunização, uma vez que elas concentram os óbitos em excesso da população negra: mais vulnerável e mais impactada pelo coronavírus. (1) Na zona norte, Brasilândia, Cachoeirinha e Freguesia do Ó apresentam localidades muito impactadas pela covid-19. (2) Na zona sul, são as áreas no Jd. Ângela e Grajaú. (3) Sapopemba e Jd. Helena, ambos na zona leste, também concentram muitos óbitos em excesso e, por isso, deveriam ser frentes prioritárias na vacinação por grupos etários. Com o aumento da disponibilidade de imunizantes (4) Belém, Bom Retiro e Brás também devem ser considerados.

Da mesma forma, as regiões não prioritárias ficam bem delimitadas ao longo dos distritos que não registraram sobremortalidade – geral ou por raça/cor da pele.

Vale observar que a delimitação de frentes prioritárias não significa que a sequência da vacinação deva ser segmentada em territórios ou distritos administrativos. É fundamental que o processo de imunização tenha continuidade territorial e que as populações de áreas contíguas àquelas iniciais sejam vacinadas, subsequentemente, assim que novas doses estiverem disponíveis. Começar a partir de determinadas localidades e expandir a mancha de imunização (sem “pular” bairros ou distritos) é o movimento mais recomendado, porque evita a fragmentação da cobertura vacinal.

Uma vacinação prioritariamente concentrada nessas áreas garantiria a cobertura dos grupos mais vulneráveis (também de acordo com o critério etário) nas regiões mais afetadas pela pandemia. Se a prioridade de vacinação seguir exclusivamente o critério de idade, privilegiando faixas etárias mais elevadas, como as pessoas com mais de 75 anos, por exemplo, a lógica de proteção poderia acentuar enormemente as desigualdades. Essas pessoas mais idosas concentram-se nos distritos com melhores indicadores sociais, onde a longevidade é maior. Grupos de pessoas idosas com boas condições gerais de vida e acesso adequado à saúde têm melhores condições de se proteger do vírus, com isolamento e outras medidas de proteção. Caso venham a se infectar, por terem mais recursos, costumam receber acompanhamento médico mais apropriado para diminuir as chances de óbito, diferentemente de grupos idosos com menor renda e piores condições gerais de vida.

Quando comparadas as concentrações de habitantes e as concentrações de óbitos por covid-19 de pacientes de uma mesma faixa etária, é possível observar alguns desencontros que indicam os efeitos desiguais da pandemia nos territórios. Regiões mais centrais, por exemplo, que somam 4,33% de habitantes com 75 anos ou mais (em relação ao total do município) registraram 2,81% dos óbitos entre idosos com essa mesma idade (em relação ao total de óbitos). Por outro lado, em Sapopemba, há áreas onde residem 0,97% dessa população mais idosa do MSP e onde estão 1,46% das mortes de pessoas da faixa etária mais avançada.

À esquerda, concentração de óbitos de pessoas com mais de 75 anos e à direita, concentração de pessoas com mais de 75 anos.

À esquerda, concentração de óbitos de pessoas com mais de 75 anos e à direita, concentração de pessoas com mais de 75 anos.

A distribuição espacial da população mais idosa apresenta maiores concentrações em áreas com maior padrão de renda e melhores condições de vida. Portanto, uma priorização baseada exclusivamente na faixa etária reforçaria as condições privilegiadas dessas regiões em detrimento dos distritos onde a probabilidade de se infectar e morrer é maior.

A população idosa no MSP é heterogênea e sofre os impactos da covid-19 em níveis muito diferentes. Portanto, considerar a localização dos grupos mais atingidos pela mortalidade da pandemia seria uma forma de realizar uma vacinação mais criteriosa e com maior potencial de proteção coletiva.

Diante do cenário de doses escassas, imunizar as faixas etárias mais avançadas em regiões mais atingidas pode significar uma ampla proteção dos grupos mais vulneráveis à covid-19 e cuja consequente redução de mortes teria impacto significativo nos números gerais da cidade de São Paulo. A priorização da vacinação desses grupos (em geral, de baixa escolaridade com maior predominância de pessoas negras) é uma forma de conter a mortalidade onde as pessoas mais têm sofrido com a pandemia, mas também uma estratégia de inclusão e enfrentamento das desigualdades por meio da promoção da saúde.

É importante deixar muito claro que dar preferência à distribuição de doses para locais onde vivem mais pessoas idosas não tem o mesmo efeito que concentrar essas mesmas doses em localidades onde há mais morte de pessoas idosas, ou seja, onde há maior circulação do vírus, especialmente, onde esses óbitos são responsáveis pelas taxas de sobremortalidade (mais mortes registradas do que mortes esperadas considerando o perfil etária da população local). Adotar esse padrão territorial significa atuar de acordo com a geografia do vírus (em outras palavras, seguir a lógica territorial das mortes por covid-19) e não somente o critério por idade como fazem países com menor desigualdade.

A análise também se mostra válida em grupos etários mais jovens, com menos de 60 anos. A espacialização dos óbitos de pessoas com essa idade mostra que, nas áreas de maior padrão de renda, a concentração de mortes é visivelmente menor. Isso confirma a leitura de que áreas da cidade onde vivem a população com melhores condições gerais de vida (renda, trabalho, moradia, mobilidade, etc) e maior acesso à saúde também são áreas onde as condições de proteção e isolamento, assim como de acompanhamento da infecção, são melhores. Não à toa, elas coincidem com os distritos que não anotaram sobremortalidade por covid-19.

À esquerda, concentração de óbitos de pessoas com menos de 60 anos, à direita, sobremortalidade da população negra.

À esquerda, concentração de óbitos de pessoas com menos de 60 anos, à direita, sobremortalidade da população negra.

Assim, é possível estender a lógica territorial para imunizar a população fora dos grupos prioritários. Nas fases futuras da vacinação, seria igualmente recomendável imunizar as populações mais jovens adotando critérios territoriais para a distribuição das doses, priorizando as áreas mais afetadas pelas taxas de sobremortalidade.

É importante notar que não há conflito algum entre a lógica territorial proposta e os critérios já colocados pelos planos de imunização. Trata-se de um refinamento nos critérios de distribuição que pode potencializar a efetividade da ação de imunização coletiva, cujo sentido ganha ainda mais força diante da escassez e da lentidão na aplicação de doses. Neste sentido, a priorização de comunidades quilombolas e indígenas apontada pelo plano de imunização estadual de S. Paulo é certeira. As mortes voltaram a subir e, desde janeiro, estão novamente em patamares inaceitáveis: é necessário pensar na urgência da imunização coletiva com os recursos disponíveis.

Mesmo que não haja consenso sobre a necessidade de priorização territorial na destinação das doses disponíveis, é imprescindível incorporar a compreensão territorial sobre a pandemia na definição de todas as iniciativas sanitárias. A cobertura vacinal é um grande passo para o controle da pandemia, mas não substitui as medidas de isolamento e proteção individuais, assim como também não substitui a vigilância epidemiológica, que é a principal arma no enfrentamento das doenças infecciosas. Nossos governos (e desgovernos), em todas as instâncias, negligenciaram as ações de vigilância. Deixaram de identificar os casos suspeitos e de realizar o diagnóstico precocemente. Deixaram de localizar os contatos e potenciais casos sem oferecer condições para que ficassem em isolamento. Enfim, abriram mão de um poderoso recurso para o controle da pandemia e suas consequências.

Uma das mais importantes atividades da vigilância epidemiológica é a coleta e sistematização de informações. Dados sobre óbitos, casos diagnosticados, internações e pessoas vacinadas devem conter registros completos com informações sobre raça/cor, ocupação, educação além de idade, sexo e local de moradia. A análise desses dados é fundamental para pensar as ações de prevenção da covid-19, de promoção de saúde, assim como dos demais direitos fundamentais.

¹ Com exceção do Cambuci e do Tatuapé, todos os distritos que registraram sobremortalidade da população negra também registraram sobremortalidade para a população em geral.

*Vitor Nisida é arquiteto urbanista e pesquisador do Instituto Pólis

*Deivison Faustino é professor do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social e Políticas Sociais da UNIFESP e pesquisador do Instituto Amma Psique e Negritude

*Jorge Kayano é médico sanitarista e pesquisador do Instituto Pólis. Participa do Coletivo Intersetorial pela Vida em São Paulo

*Olinda Luiz é pesquisadora do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo e professora colaboradora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo

*Danielle Klintowitz é arquiteta urbanista e diretora do Instituto Pólis

*Lara Cavalcante é graduanda de arquitetura e urbanismo e estagiária pesquisadora do Instituto Pólis