Esta é a terceira parte do especial “A GM e a ditadura”, de Opera Mundi, composto de três reportagens. Leia também as outras reportagens:

– Parte 1: Perseguição, espionagem, ameaças e medo na General Motors durante a ditadura

– Parte 2: “Não conseguia mais emprego, era tudo muito constrangedor; pensei em me jogar de cima do viaduto, diz demitido pela GM”

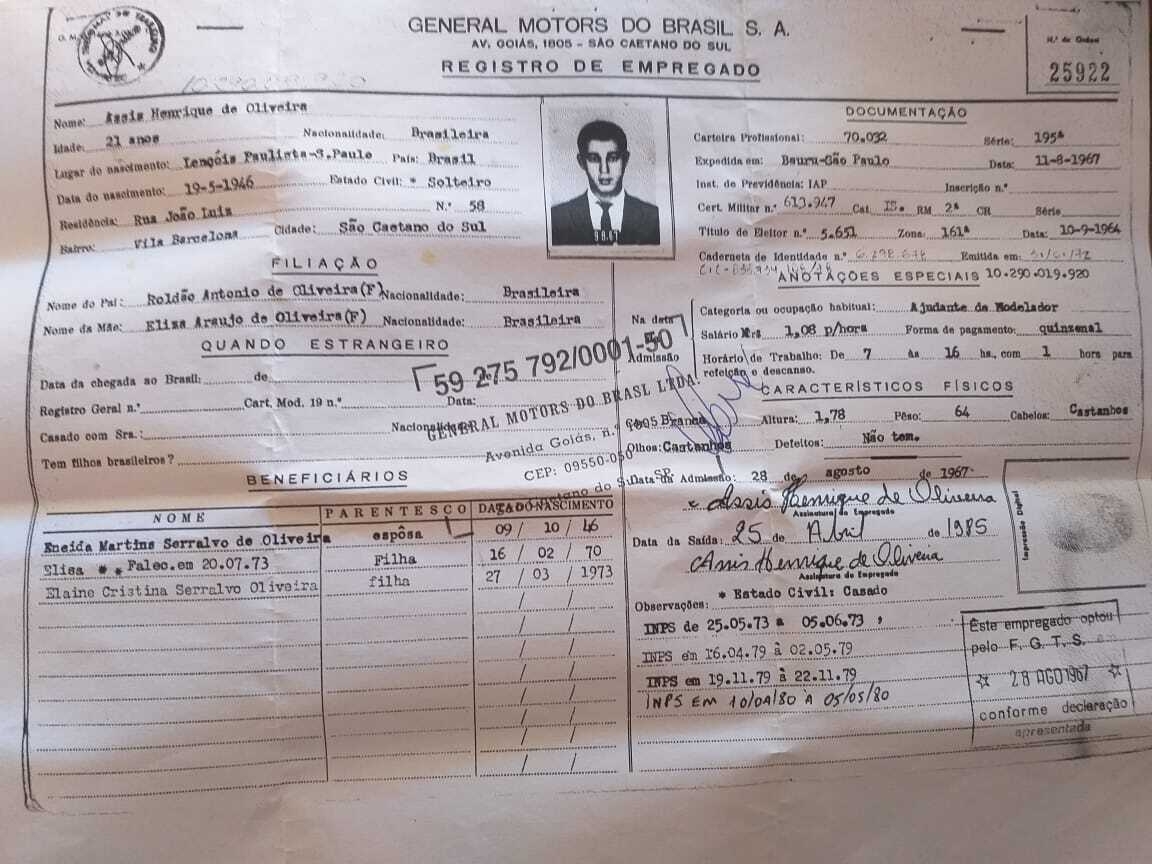

Assis Henrique de Oliveira tinha 21 anos quando ingressou na General Motors em São Caetano, em 1967. Entrou como ajudante de modelador, e ao sair, em 1985, ocupava o posto de chefe de seção. Sua longa carreira, dedicação e ascensão profissional não lhe valeram na hora da demissão. Por participar da greve de 1984, Assis foi mandado embora sem direitos e com o nome exposto publicamente numa lista fixada num quadro no clube da empresa.

Depois disso, buscou emprego em fábricas da região do ABC paulista e interior, sem sucesso. Entrou, então, num processo autodestrutivo, passou a beber demais e a pedir perdão à família. “Eu me lembro de vê-lo chorando muitas vezes, dizendo que tinha destruído a família, que não conseguiria se refazer e que havia outras coisas envolvidas… Nunca soube o que eram essas outras coisas… Minha mãe também nunca falou nada, e hoje tem Alzheimer, não se recorda. Foi muito cruel a demissão, sem indenização, sem nada, por isso digo que destruiu minha família… Eu tinha um padrão de vida e educação que foi arrancado, da noite para o dia, nós fomos abandonados”, afirma hoje a filha de Assis, Elaine Cristina Serralvo de Oliveira.

Segundo Elaine, Assis demonstrava ter muito medo e temia pela segurança dela e da mãe, Eneida. Mas elas nunca ficaram sabendo o motivo de tanto temor. Foi essa preocupação com a segurança que, acredita, fez com que o pai acabasse comprando uma casa financiada na cidade de Agudos, interior de São Paulo, onde alternava a moradia com o ABC.

“Uma vez ele conseguiu emprego numa empresa de Valinhos, mas logo saiu, dizendo que estava sendo perseguido”, relembra a filha. Ainda em São Caetano do Sul, chegou a se envolver numa briga ao ser chamado de baderneiro por participar da greve na GM. Elaine, que à época tinha pouco mais de 10 anos, também ouviu de uma amiga de escola que o pai era um “vagabundo” pela mesma razão, e ao menos uma vez o portão da casa onde viviam no bairro Santa Paula, bem próxima à GM, foi chutado, assustando a família.

Em 1988, três anos após a demissão na GM, Assis desapareceu. Era aniversário de 15 anos da filha e ele tinha ido visitá-la em Agudos. Almoçaram juntos numa churrascaria. “Foi há 35 anos… Mais uma vez me pediu perdão, disse que minha mãe tinha sido o grande amor da vida dele, que me amava mesmo que a gente não se visse mais”, conta Elaine, emocionada.

Pouco depois da meia-noite embarcou num ônibus para retornar a São Paulo e, numa parada (num restaurante à época conhecido como Castelão, cuja localização exata Elaine não recorda), não voltou ao veículo para prosseguir viagem. Sumiu, e até hoje a família tenta entender o que de fato ocorreu. Após pistas falsas e muitas buscas sem sucesso, inclusive nas esferas judiciais, foi declarado morto, para que a família pudesse dar encaminhamento aos trâmites legais.

“Quando ele desapareceu, minha mãe teve que continuar pagando a casa, que era financiada… Meu pai sempre dizia que tinha ‘um dinheiro preso’, mas nunca soubemos o que era… Ele também acabou sendo enganado pelo Crepaldi [estelionatário que agiu em São Caetano do Sul nos anos 1980 e lesou dezenas de pessoas, inclusive trabalhadores da GM]. O que conseguiu receber colocou nas mãos dele e perdeu”, afirma Elaine.

Segundo familiares de Assis, ele nunca teve envolvimento com sindicatos ou partidos políticos, não era militante nem participava de movimentos, e aderiu à greve por uma decisão de momento.

Sem atestado de óbito

O metalúrgico Assis de Oliveira Henrique foi declarado morto pela Justiça há mais de 20 anos, após todas as buscas realizadas pela família terem se revelado inúteis. Quando esta reportagem começou a ser feita, em meados de julho, uma pesquisa no Cadastro Nacional de Falecidos (CNF), na internet, revelou que o metalúrgico teria morrido em 19 de abril de 2016. Na anotação no CNF constava o nome correto de sua mãe, Eliza de Araújo Oliveira, e o local do óbito, São Caetano do Sul.

Com esses dados em mãos, o atestado de óbito foi solicitado pessoalmente pela reportagem no Cartório de Registro Civil de São Caetano do Sul. No entanto, após longa espera para atendimento e pesquisa, a funcionária informou que não havia ali nenhum certificado de óbito em nome dessa pessoa.

Questionado, o CNF alegou que poderia se tratar de alguém com dois CPFs ativos e, quando um deles foi cancelado, entrou no cadastro de falecidos. Ainda segundo o CNF, nem todos os cadastrados no site possuem a identificação do cartório onde o óbito foi registrado.

Outro levantamento junto a órgãos oficiais não identificou a existência de dois cadastros de pessoa física no nome de Assis. Cartórios de registro civil em Lençóis Paulista e Agudos, cidades onde Assis nasceu e se casou, respectivamente, também foram consultados. O primeiro não retornou até o fechamento dessa reportagem. O de Agudos informou que ali há apenas o registro de casamento, e que pelo CPF consta que o ano de falecimento de Assis é 2001, mas nada mais foi localizado.

A procura pelo documento que registra o falecimento foi mais uma tentativa frustrada na busca pelo metalúrgico, pois quando se pensava que tal atestado estaria disponível, com mais informações sobre o paradeiro, declarantes e causa da morte, a filha Elaine acreditava que este longo e triste capítulo estaria encerrado.

“Era justo para mim e para minha mãe saber… Meu pai pode ter sido morto, pode ter constituído outra família, pode ter ficado preso… Eu acho que se ele pudesse teria nos procurado… Hoje, mais até do que não saber o que houve, me faz falta não ter um lugar onde eu possa ir e chorar por ele”, desabafa.

Pedro Marin / OperaMundi

Fábrica da General Motors em São Caetano do Sul, na região do ABC, na Grande São Paulo

“Quem é? É o Alcântara ou o Carioca?”

As buscas de Elaine Cristina Serralvo de Oliveira e a mãe, Eneida Martins Serralvo de Oliveira, pelo metalúrgico Assis Henrique de Oliveira, resultaram num apanhado de documentos, fotos e memórias feitas de trechos de conversas e situações; lembranças esparsas, mas ainda vívidas para a filha.

Quando questionada sobre os nomes Alcântara (Antônio Cursino de Alcântara, gerente de relações do trabalho da GM do Brasil) e Carioca (Aderval Monteiro – agente do DOI-CODI, que prendeu o operário Martinho Leal Campos dentro da fábrica em São Caetano), ela respondeu positivamente sobre o conhecimento dos nomes, mas não sobre suas ocupações. Lembrou de duas passagens da vida em casa envolvendo os dois. Recordou um episódio e também enviou uma fotografia em que aparece, menina, ao lado dos dois homens que conheceu como sendo Alcântara e Carioca.

“Uma vez atendi ao telefone e chamei meu pai, disse que era um amigo dele, e meu pai perguntou: ‘Quem é? É o Alcântara ou o Carioca?.. É como se fosse ontem… A pessoa falou que era o Carioca e passei para o meu pai… E aí o clima pesou muito depois… Meu pai tinha acabado de sair do banho, a janta estava pronta, ele não quis comer e ainda foi grosso com a minha mãe, disse que tinha perdido a fome”, relembrou Elaine.

Na fotografia do arquivo pessoal enviada à reportagem, a filha aparece cabisbaixa. Aparenta tristeza ao lado de um homem branco, que seria Alcântara, que por sua vez está ao lado de um rapaz negro, que poderia ser o Carioca. Ela estava comemorando seu aniversário de 5 anos e lembra que aparece tensa porque eles (o pai e os dois homens) haviam discutido, tanto assim que Assis nem quis posar com eles. O ano era 1978.

Alguns dos entrevistados nesta reportagem acreditam que os homens que estão na foto possam realmente ser Antônio Cursino de Alcântara e o agente Carioca. Mas há quem não reconheça nenhum dos dois, o que abre a possibilidade de serem homônimos e impede a divulgação da fotografia por essa reportagem.

Assis Henrique de Oliveira era operário na General Motors. Desapareceu após ser demitido por greve

Assis Henrique de Oliveira era operário na General Motors. Desapareceu após ser demitido por greve

Quem foram Alcântara e Carioca

Antônio Cursino de Alcântara foi por vários anos o gerente de relações do trabalho da GM do Brasil. É falecido. Representava a empresa em conversas com funcionários do exterior e mantinha contatos com órgãos e pessoas que repassavam informes ao Departamento de Ordem Política e Social (DOPS). Era integrante da direção da GM junto com o militar Evaldo Herbert Sirin que, segundo entrevistados, era a ponte da montadora com os órgãos de repressão. Também participava das negociações com sindicalistas. Sua postura, segundo esses últimos, era mais de confronto que de consenso.

Já Carioca foi apontado como um agente da repressão pelo ex-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano, João Lins. “Os companheiros [da Oposição] eram perseguidos porque aqui existia um grupo de investigadores que era chefiado pelo agente conhecido por Carioca”, conta no vídeo “Dossiê Greve GM 1985”, produzido para a Comissão Nacional de Anistia. Lins presidiu a entidade na época da ditadura e era considerado conivente com as empresas.

Segundo Lins, Carioca “distribuía seus homens” na base e dentro da empresa para vigiar e denunciar trabalhadores. Esse Carioca, ou Aderval Monteiro, foi um dos torturadores de Martinho Leal Campos, preso dentro da GM em 1972.

Mas Carioca também passou a personificar a figura do espião ou dedo-duro dentro da fábrica nas décadas seguintes, como relata Joel da Costa Marques, que ali trabalhou nos anos 1980. “Esse nome, Carioca, [de uma pessoa] que nunca vi, era como uma entidade na fábrica, alguém que a gente deveria temer, uma sombra de medo, e não só dentro da GM, fora também. Não se sabia quem ele era, mas ele podia ‘ouvir’ os comentários. Era uma figura icônica que assombrava os vestiários, principalmente na seção [da Modelagem]”, conta Marques, que se recorda de um ambiente de grande tensão na empresa quando os temas nas conversas eram os direitos dos trabalhadores e as questões sindicais. A reportagem não localizou o paradeiro de Carioca.

O ex-metalúrgico na GM Arlindo Pereira Dias, conhecido como Xexéu, foi taxativo ao ser confrontado com a foto de Alcântara e Carioca encaminhada pela filha de Assis: “Me parece o Alcântara e o Carioca”.

Xexéu conta ainda outro esquema da GM para pressionar e perseguir seus funcionários: a diretoria da montadora enviava prepostos até a residência das lideranças sindicais para pressionar os familiares e os demoverem a desistir de atuar no movimento sindical.

“No período da greve foram algumas pessoas na minha casa para falar com minha esposa. Diziam que era para eu sair do movimento, que eu ia perder o emprego”, relata.

Liderança sindical de oposição em São Caetano do Sul, José Ferreira da Silva, conhecido como Frei Chico e irmão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, relata que o governo de repressão mantinha o controle do sindicato na cidade, o que dificultava a atuação sindical oposicionista dentro da General Motors. Frei Chico fala em perseguição às lideranças de oposição e controle de todo movimento operário.

“Ter um emprego na GM era um luxo. Todo mundo queria trabalhar lá. Então usavam isso para controlar os trabalhadores. O Alcântara era o verdadeiro representante de RH, dava nó em pingo d’água para fazer prevalecer sua opinião e a da empresa. Quem não se adequava era mandado embora e acabou. A pessoa ficava constrangida depois, com o nome incluído nas ‘listas sujas’”, explica o ex-sindicalista, que também foi preso e torturado durante a ditadura.

As “listas sujas” ficavam expostas publicamente com o nome dos demitidos. Por exemplo, no antigo clube da GM em São Caetano do Sul, na avenida Goiás, onde tinham acesso familiares e amigos dos empregados. “A GM está em débito com os trabalhadores e também com seus familiares. Os trabalhadores foram demitidos por justa causa ao buscar seus direitos, e sofreram prejuízos materiais e morais, pois seus nomes foram expostos por todos os cantos do país como bandidos, agressores e baderneiros. A GM monitorava e dedurava os trabalhadores que divergiam da política da empresa. Muitos dos nossos companheiros já se foram, mas esperamos que um dia seja feita justiça”, afirma Orivaldo Barbaroto, que trabalhou na empresa de 1973 a 1985.

A estratégia de desqualificar e humilhar grevistas publicamente, criminalizando suas ações, está expressa em um informe confidencial do Ministério da Aeronáutica com data de 17 de junho de 1985. O documento registra reunião do Centro Comunitário de Segurança do Vale do Paraíba (CECOSE VP) ocorrida cinco dias antes na Ford do Brasil, em Taubaté. O relato sobre a GM em São José aponta que “a firma considera que saiu-se vitoriosa nas recentes greves ocorridas. A tática usada foi a da contra-informação. Através da imprensa a população tomava conhecimento dos atos de vandalismo e terrorismo dos ativistas, e com isso a opinião pública ficou do lado da empresa”.

O envolvimento e a colaboração da General Motors com o governo militar durante a ditadura são negados pela montadora hoje. “A GM é uma companhia que defende a democracia, respeita a legislação nos países onde atua e segue rígidas regras de compliance em todo o mundo. Não há nenhum histórico de que a empresa tenha se envolvido nas atividades relacionadas durante o período da ditadura militar no Brasil. Reiteramos nosso compromisso com os ideais democráticos e refletimos esses valores em todas as nossas operações”, informa a nota da assessoria.