Esta reportagem faz parte da série especial de Opera Mundi com relatos de brasileiros que viveram o fim do governo Salvador Allende e início da ditadura Augusto Pinochet, episódio que completa 50 anos em 11 de setembro de 2023.

A história de Mônica Rabelo é a segunda. A seguir, conheça a trajetória da produtora cultural e ativista pelos direitos humanos que viveu dois golpes de Estado nos primeiros 16 anos de sua vida.

Em 13 de setembro de 1973, um grupo de soldados invadiu a casa da família Rabelo, no bairro de Ñuñoa, afastado do Centro de Santiago. Eram as primeiras horas de um Chile já sob o comando da Junta Militar liderada pelo general Augusto Pinochet, que assumiu o poder após o bombardeio do Palácio de La Moneda, dois dias antes. O presidente Salvador Allende estava morto. Seus apoiadores passaram a ser perseguidos e presos. O jornalista José Maria Rabelo era um dos nomes destacados da lista de inimigos do novo governo.

Foi quase uma hora inteira de terror para Thereza Rabelo e seus sete filhos. Os militares reviraram a casa inteira, vasculharam cada centímetro, na tentativa de encontrar o jornalista escondido em algum lugar. Quebravam coisas, buscavam evidências de “atividades subversivas”. Alguns soldados faziam insinuações ameaçadoras principalmente às mulheres, Thereza e suas duas filhas, Mônica e Patrícia.

Leia mais do especial de Opera Mundi

‘Acertar as contas com o passado’: brasileiros que viveram golpe no Chile retornam 50 anos depois

O golpe no Chile pelo olhar brasileiro – capítulo 1: ‘não queremos sua sociologia aqui’

Caravana Viva Chile se prepara para partir

“Lembro que ficamos com muito medo, especialmente de violência sexual. Eles agiam como se fossem donos de tudo, como se pudessem fazer qualquer coisa, estavam fortemente armados e nós estávamos ali sem nenhum poder para dizer não. Lembro de como eles nos olhavam, principalmente para mim e para minha irmã. Minha mãe se colocou na nossa frente, mas se eles quisessem, nem ela poderia impedir. O que nos salvou foi que um oficial, acho que percebendo essa situação, disse ‘no hay que tocar a las niñas’. Eu tinha 16 anos, minha irmã tinha 14”, recorda Mônica Rabelo, em conversa com Opera Mundi.

As buscas por livros e outros pertences com conteúdo “ideológico” que pudessem incriminar a família foi em vão. Os Rabelo já tinham enfrentado um golpe de Estado no Brasil e sabiam como lidar com aquela situação. No dia anterior à invasão da casa, todos os livros comprometedores foram jogados em um fosso que estava bem escondido no quintal da casa.

“A única coisa que encontraram foi um livro cujo título dizia ‘Cubismo’, um milico viu e chamou seu superior, achando que se tratava de um livro sobre Cuba. Quando abriram, só acharam desenhos de Picasso e outros artistas”, lembra Mônica.

José Maria havia escapado poucas horas antes, durante uma trégua do toque de recolher estabelecido pela Junta Militar. Ele buscou asilo na embaixada do Panamá, a mesma onde, dias depois, também chegaria seu filho mais velho, Álvaro Rabelo – o Dudu, como era chamado pelos pais e pelos irmãos.

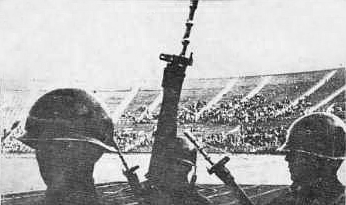

A estratégia dos Rabelo para fugir dos agentes da repressão foi bem sucedida, exceto por um caso: Pedro – ou Didi, para os pais e irmãos – que acabou preso enquanto caminhava tranquilamente pelas ruas da capital chilena. “Ele era o hippie da família e achava que não tinha problema para ele, dizia que ‘eu não estou metido em coisas políticas, então não vai acontecer nada comigo’. Acabou sendo preso simplesmente por ser estrangeiro. Ele ficou detido por várias semanas, chegou a passar pelos dois campos de concentração, no Estádio Chile e no Estádio Nacional”, conta a irmã.

Dois golpes

Aos 16 anos de idade, Mônica Rabelo já havia vivenciado dois golpes de Estado, em um continente onde a violência política havia se tornado comum. “A história da nossa família é quase a história da América do Sul naqueles anos”, lamenta.

Seu pai era o famoso jornalista José Maria Rabelo, fundador e editor do Binômio, jornal com sede em Belo Horizonte, um dos precursores da imprensa alternativa no Brasil.

Pouco antes do golpe de Estado contra João Goulart, em 1964, o periódico publicou uma reportagem satirizando o general João Punaro Bley, que havia sido interventor federal no Espírito Santo durante quase toda a ditadura de Getúlio Vargas (1930-1945), além de comandante da Academia Militar das Agulhas Negras entre 1958 e 1960.

Após a tomada do poder pelos militares, Punaro Bley mandou destruir o jornal e perseguir Rabelo e sua família. Disfarçado de padre, José Maria conseguiu chegar ao Rio de Janeiro e obter asilo no consulado da Bolívia. “Guardamos até hoje a batina que ele usou naquela fuga”, conta sua filha Mônica.

Thereza Rabelo também partiu para o Rio de Janeiro levando as sete crianças, com as quais ficou alguns dias na capital fluminense. Na volta a Belo Horizonte, encontraram a casa destroçada, móveis revirados, objetos destruídos. Os militares brasileiros fizeram o mesmo que os chilenos fariam nove anos mais tarde, com a diferença de que, naquela primeira vez, a casa estava vazia.

“Aquela cena foi muito violenta. Ver a minha casa virada do avesso, daquele jeito, foi um choque para quem ainda tinha aquela inocência de criança, que não entendia o motivo de alguém fazer aquele tipo de coisa. Eu tinha um ursinho de pelúcia que era meu brinquedo favorito. Ele era o meu companheirão. Na correria do dia da fuga não tive tempo de levá-lo. Quando voltamos, eu o encontrei todo rasgado. Chorei muito naquele momento”, conta Mônica.

José Maria se mudou para a Bolívia, mas ficaria pouco tempo nesse país, que viveria uma crise política naquele mesmo ano de 1964, que resultaria em mais um golpe de Estado, que impôs o general René Barrientos no poder.

A Opera Mundi, Mônica conta que as dificuldades típicas da clandestinidade eram multiplicadas quando se é uma família com sete filhos, todos menores de idade, mas os Rabelo conseguiram superar meses de uma odisseia que terminou, finalmente, em dezembro de 1965, quando a família conseguiu se reunir novamente em Santiago do Chile.

A Caixinha

“Me lembro de chegada no aeroporto de Santiago, da sensação de liberdade. Eu me apaixonei por Santiago. Um pouco porque foi a cidade em que voltamos a ter uma vida mais normal depois desse período muito conturbado”, disse.

A família Rabelo chamava muito a atenção no bairro de Ñuñoa, distante do Centro da capital chilena, onde a população de traços indígenas não estava acostumada com sua família. Os vizinhos os chamavam de “gringuitos”.

“Para piorar, nós éramos barulhentos e vestíamos umas roupas coloridas que chamavam muito a atenção. Os chilenos são mais discretos e quietinhos, as crianças usavam aqueles terninhos de escola. Mas eles nos receberam muito bem, tivemos uma ótima convivência com a vizinhança, foi só aquele choque inicial com um estilo de vida que, para eles, acho que era extravagante”, comenta a ativista.

Em seu período no Chile, José Maria Rabelo abriu a Librería de las Ciencias Sociales, uma das livrarias mais conhecidas de Providencia, bairro emblemático da classe média de Santiago. O local era conhecido por ter um dos maiores acervos de obras de esquerda, por isso era frequentado por figuras famosas na época como Miguel Enríquez, líder do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR, por sua sigla em espanhol).

Além da livraria e da boa relação com os vizinhos, os Rabelo também contaram com uma rede de solidariedade que se formou dentro da grande comunidade brasileira que havia em Santiago, e que cresceu exponencialmente naquele período entre golpes – o do Brasil em 1964 e do Chile em 1973.

Família Rabelo posa em frente à sua casa no bairro de Ñuñoa, em Santiago; Mônica é a menina mais alta, de pé ao lado do carro / Arquivo pessoal

Família Rabelo posa em frente à sua casa no bairro de Ñuñoa, em Santiago; Mônica é a menina mais alta, de pé ao lado do carro / Arquivo pessoal

Milhares de brasileiros viveram na capital do Chile entre a segunda metade dos anos 60 e a primeira dos anos 70, e boa parte dessa comunidade era constituída de pessoas perseguidas pela ditadura militar instalada no país natal.

A família Rabelo era parte da leva que saiu do Brasil pouco depois do golpe contra Goulart, e que ajudou na consolidação das primeiras redes de apoio aos que chegariam no Chile depois. Nesse grupo se encontravam figuras como Theotônio dos Santos, Paulo Freire, Fernando Henrique Cardoso, entre outros.

A comunidade brasileira em Santiago era tão bem organizada que criou uma espécie de fundo para reunir recursos e financiar atividades como carnaval, festas típicas e confraternizações. Era a chamada “Caixinha”.

Wikimedia Commons

Família de Mônica Rabelo vivenciou dois golpes de Estado, no Brasil e no Chile

“Tinha esse nome porque era uma caixa de sapato que foi transformada em urna e que circulava durante as reuniões para receber contribuições. Não tinha a ver só com dinheiro, também servia para socializar informações, dicas de emprego, uma série de coisas”, relembra Mônica.

A ativista conta que não havia um só responsável pela Caixinha. “Tinha o meu pai, o Márcio Moreira Alves, o Theotônio dos Santos, entre outros. Eu lembro que eles às vezes pegavam no pé do Fernando Henrique, diziam que ele era um dos que menos contribuía. Acho que era mais para tirar um sarro, chamar ele de ‘mão-de-vaca’, mas a verdade é que todo mundo se ajudava muito”, relata.

A partir de 1969, a comunidade brasileira no Chile experimentou um novo crescimento, devido às pessoas que deixaram o país a partir da imposição do Ato Institucional nº 5 (AI-5), em dezembro do ano anterior, por decreto do ditador Artur da Costa e Silva.

A organização da comunidade brasileira através da Caixinha e de outras atividades foi primordial para receber a chamada “segunda leva” de refugiados da ditadura. No entanto, Mônica Rabelo lembra que, nos anos 70, passou a haver uma disputa política entre grupos que passaram a querer o controle da Caixinha.

Os brasileiros e a UP

Quando a família Rabelo chegou ao Chile, o país era governado pelo democrata cristão Eduardo Frei Montalva, considerado de centro-direita, mas que tinha algumas iniciativas progressistas em seu programa. Foi durante aquela gestão, por exemplo, se que iniciou o processo de reforma agrária no país – que seria aprofundado durante o governo de Salvador Allende.

Após três derrotas eleitorais consecutivas, o líder socialista venceu as eleições de 1970 e assumiu o poder no Chile em novembro daquele ano, dando início ao seu projeto, conhecido como Unidade Popular (UP).

Mônica tinha 13 anos quando Allende se tornou presidente e lembra do período como o despertar de sua consciência política. “Eu militei na campanha do Allende, nós íamos nos comícios, eu e meus irmãos mais velhos, levávamos bandeiras. Depois, durante o governo, participamos das juntas de abastecimento, das assembleias comunitárias. A livraria do meu pai era um dos pontos de encontro dos apoiadores da UP”, relembrou.

Mônica, de gorro, junto aos seus pais e irmãos durante exílio no Chile, país onde viveram entre 1965 e 1974 / Kaoru Higuchi – Jornal do Brasil

Mônica, de gorro, junto aos seus pais e irmãos durante exílio no Chile, país onde viveram entre 1965 e 1974 / Kaoru Higuchi – Jornal do Brasil

O Chile dos anos 70 se tornou, naquele período, uma verdadeira escola de política para a jovem brasileira. Ela se aproximou de entidades beneficentes ligadas à Igreja Católica que organizavam programas de alfabetização de adultos e outros trabalhos voluntários.

“A partir daquilo, eu fui entendendo o que é a organização social, dentro de uma experiência socialista. Claro que havia problemas, não só porque havia gente de direita tentando sabotar, mas porque até para quem militava pelo projeto tudo era um grande aprendizado, e as pessoas não se incomodavam com as dificuldades, porque entendiam que aquilo era parte da construção de um projeto socialista. Para mim foi um sonho, e acabou sendo um sonho pisoteado pelo fascismo, mas toda aquela experiência foi marcante também para minha formação como ser humano”, disse.

Outros brasileiros também colaboraram enormemente com o projeto allendista. O economista Theotônio dos Santos chegou a ser um dos conselheiros mais próximos do presidente chileno, embora não tivesse um cargo dentro do governo – na época, ele era um dos acadêmicos mais destacados do Centro de Estudos Socioeconômicos da Faculdade de Economia da Universidade do Chile.

Quem também teve passagem marcante pelo Chile de Allende foi o escritor, jornalista e crítico de arte Mário Pedrosa, que trabalhou na fundação do Museu da Solidariedade, que chegou a ser um dos mais importantes do país, com um acervo que continha mais de cinco mil obras de arte, incluindo peças de artistas como Miró, Soulages e Picasso. “O Mário era padrinho de casamento dos meus pais e foi uma figura muito importante durante toda a jornada que a nossa família trilhou de exílio em exílio”, lembra Mônica.

Retorno ao Chile

Após a noite de terror em 13 de setembro de 1973, José Maria e seu filho mais velho, Álvaro, buscaram asilo na embaixada do Panamá. Thereza conseguiu ingressar em um refúgio mantido pela Organização das Nações Unidas (ONU) levando cinco filhos, incluindo Mônica. O último a escapar foi Pedro, que passou meses detido no Estádio Nacional, até que finalmente foi libertado pelos militares.

Porém, os Rabelo teriam que lidar com um último problema para sair do Chile. O embaixador do Brasil no país andino, Antônio Câmara Canto, se recusou a dar um salvo-conduto que permitiria o retorno do clã ao Rio de Janeiro, situação que os obrigou a partir para o exílio na França. “Foi até engraçado, um dia chegou um dos funcionários da ONU dizendo que tinha uma boa notícia, pois a França tinha aberto 10 vagas para refugiados, mas só a família Rabelo acabou ficando com nove”, recordou Mônica, entre risos.

Mônica e sua família regressariam finalmente ao Brasil em 1979, graças à anistia decretada naquele ano pelo ditador João Figueiredo, que permitiu a volta de tantas outras pessoas que partiram durante os anos de chumbo.

Desde então, a produtora cultural visitou o Chile duas vezes, sempre a trabalho e por um curto período. “Uma delas foi em Santiago e durou só um dia. Na outra, nós fomos até o Vale do Elqui, no Norte do país, mas também por um tema profissional”.

Mônica participará da caravana dos brasileiros que retornarão ao Chile em setembro, 50 anos depois do golpe de 1973. Para ela será “uma oportunidade para recuperar a memória, recuperar os afetos”.

Mônica Rabelo já esteve outras duas vezes no Chile, mas afirma que essa será ‘oportunidade para recuperar a memória’ / Arquivo pessoal

Mônica Rabelo já esteve outras duas vezes no Chile, mas afirma que essa será ‘oportunidade para recuperar a memória’ / Arquivo pessoal

“Algumas coisas eu não gosto de dizer porque são muito pessoais. Coisas que eu vivi quando estive naquele país. Não é só o golpe, teve muitas coisas boas também, muitas coisas boas de se recordar. Quero ver o bairro onde eu cresci, quero rever velhos amigos, é um processo muito pessoal. Acho que será assim para todos nós que vamos participar”, comenta.

Antes de terminar a entrevista, a ativista conta que o que aconteceu no Chile em 1973 deve ser sempre recordado como uma lição que está sempre vigente na América Latina. “Temos que estar sempre atentos, porque o fascismo não descansa. Como eu disse, o governo do Allende foi um sonho que acabou sendo pisoteado pelo fascismo. Hoje, no Brasil, nós estamos felizes com o Lula de volta à Presidência, e em poucos meses recuperamos um pouco do sonho de um país melhor, mas temos que lembrar que o fascismo continua à espreita, esperando uma oportunidade”, disse.